2026.02.19

2026.02.19

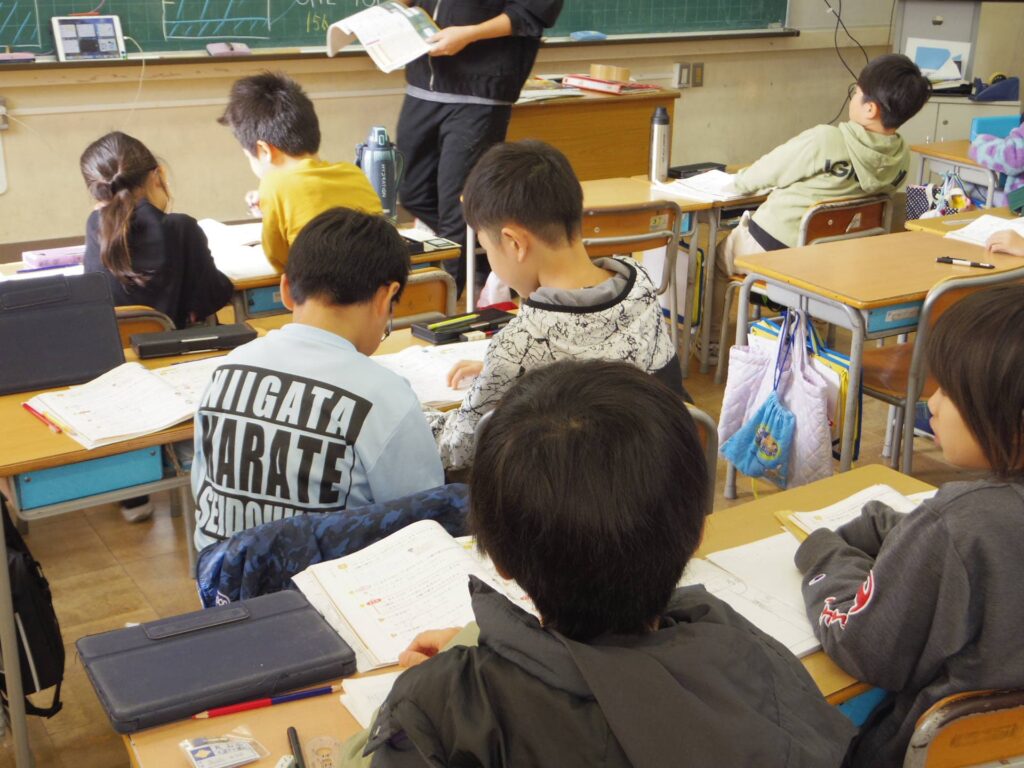

そんなクリスマスムードとは打って変わって、教室の中は「全集中」で課題に向かっています。

そんなクリスマスムードとは打って変わって、教室の中は「全集中」で課題に向かっています。

ノートも丁寧に書いています。

ノートも丁寧に書いています。

手を怪我している人はタブレットをノート代わりに使っています。どんな子にも学びを保障する手立ての1つです。

手を怪我している人はタブレットをノート代わりに使っています。どんな子にも学びを保障する手立ての1つです。

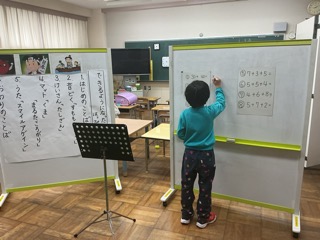

隣の教室は算数です。問題の答え合わせをするときも、ただ先生が答えを読み上げるのではなく、「どうしてそうなるのか、隣の人に自分の考えを伝えてごらん」と、学び合う場を設けます。コミュニケーション量の多いクラスは、それに比例して教室に温かな空気と安心感が多く漂っている気がします。

隣の教室は算数です。問題の答え合わせをするときも、ただ先生が答えを読み上げるのではなく、「どうしてそうなるのか、隣の人に自分の考えを伝えてごらん」と、学び合う場を設けます。コミュニケーション量の多いクラスは、それに比例して教室に温かな空気と安心感が多く漂っている気がします。

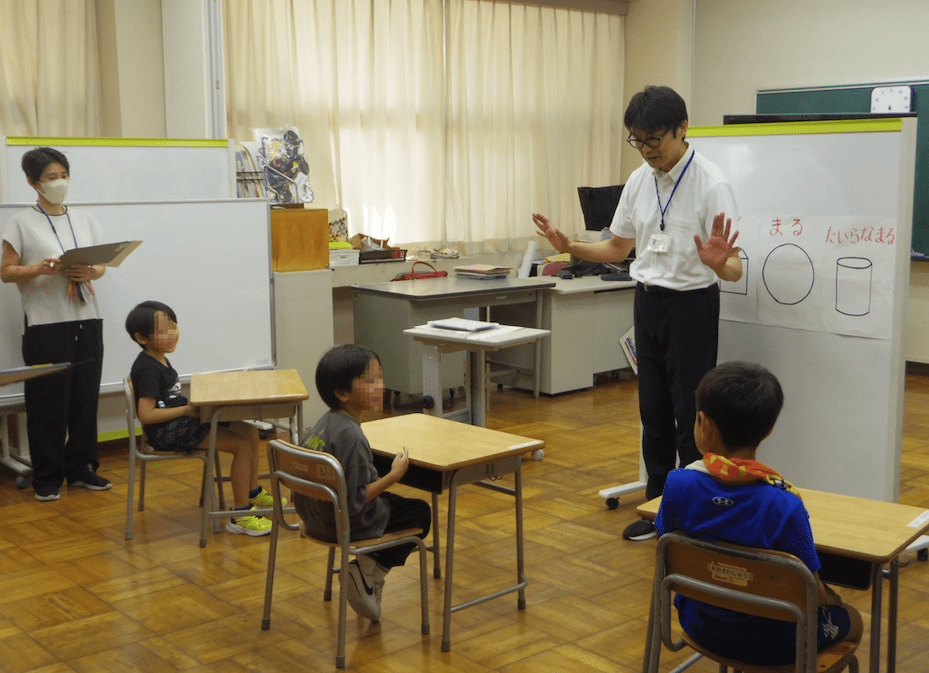

隣の人がいないペアは、先生が代わりに聞いてあげます。これも学びを保障する大切な手立てです。

隣の人がいないペアは、先生が代わりに聞いてあげます。これも学びを保障する大切な手立てです。

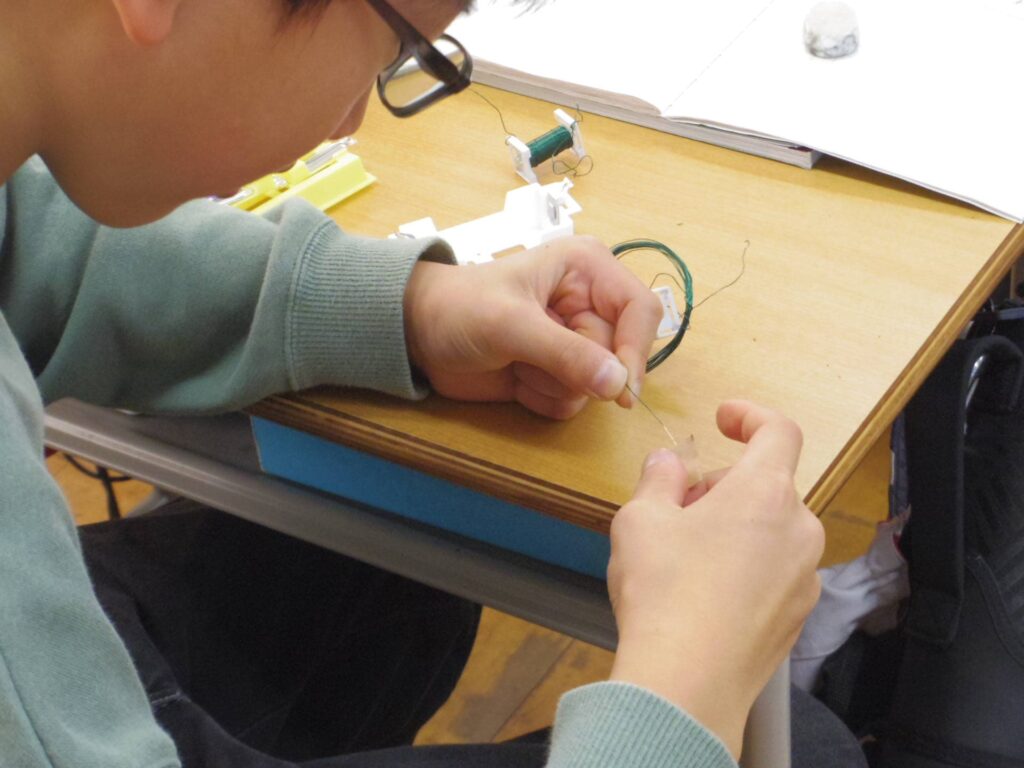

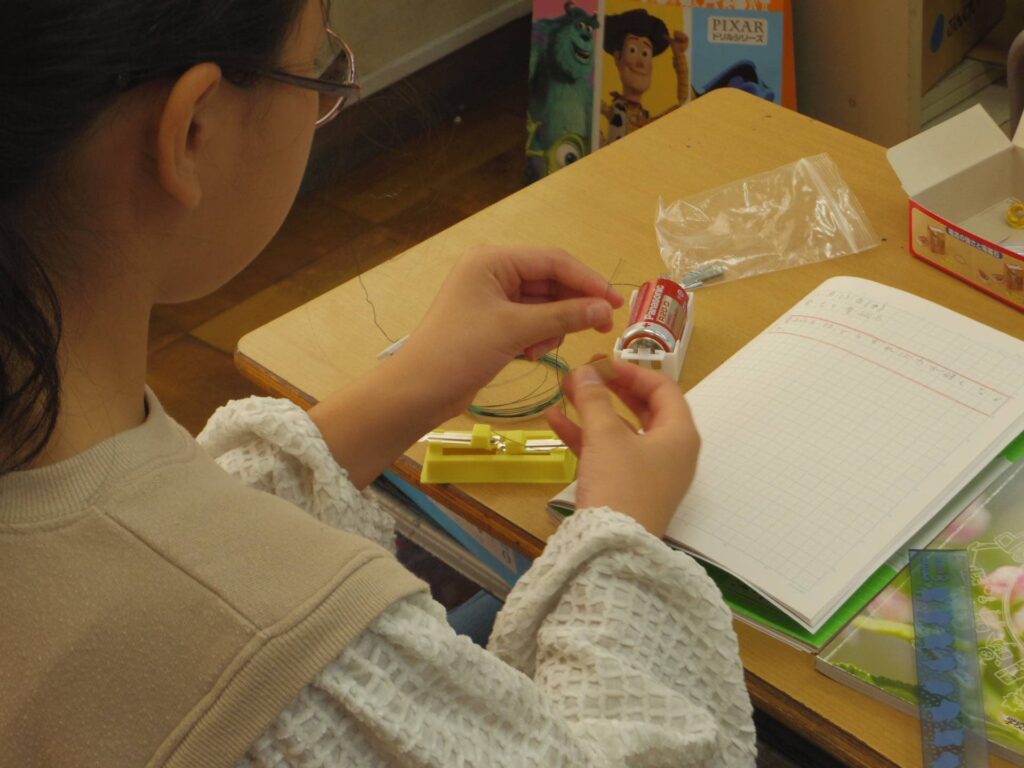

5年生では理科をしていました。電磁石を自作して実験する時間です。このコイルづくり、導線がこんがらがって、なかなか苦戦するのです。でも、あわてず落ち着いてほどいたり巻いたりしていました。困っている人には先生が直接手助けをしていました。配慮がきめ細かいです。

5年生では理科をしていました。電磁石を自作して実験する時間です。このコイルづくり、導線がこんがらがって、なかなか苦戦するのです。でも、あわてず落ち着いてほどいたり巻いたりしていました。困っている人には先生が直接手助けをしていました。配慮がきめ細かいです。

そして、学級閉鎖3日目に入る教室からは、リモート授業をしている声が聞こえます。これも大事な学習保障の手立てです。画面越しに真剣に授業に取り組む様子が伝わってきます。明日の再会が楽しみです。

そして、学級閉鎖3日目に入る教室からは、リモート授業をしている声が聞こえます。これも大事な学習保障の手立てです。画面越しに真剣に授業に取り組む様子が伝わってきます。明日の再会が楽しみです。

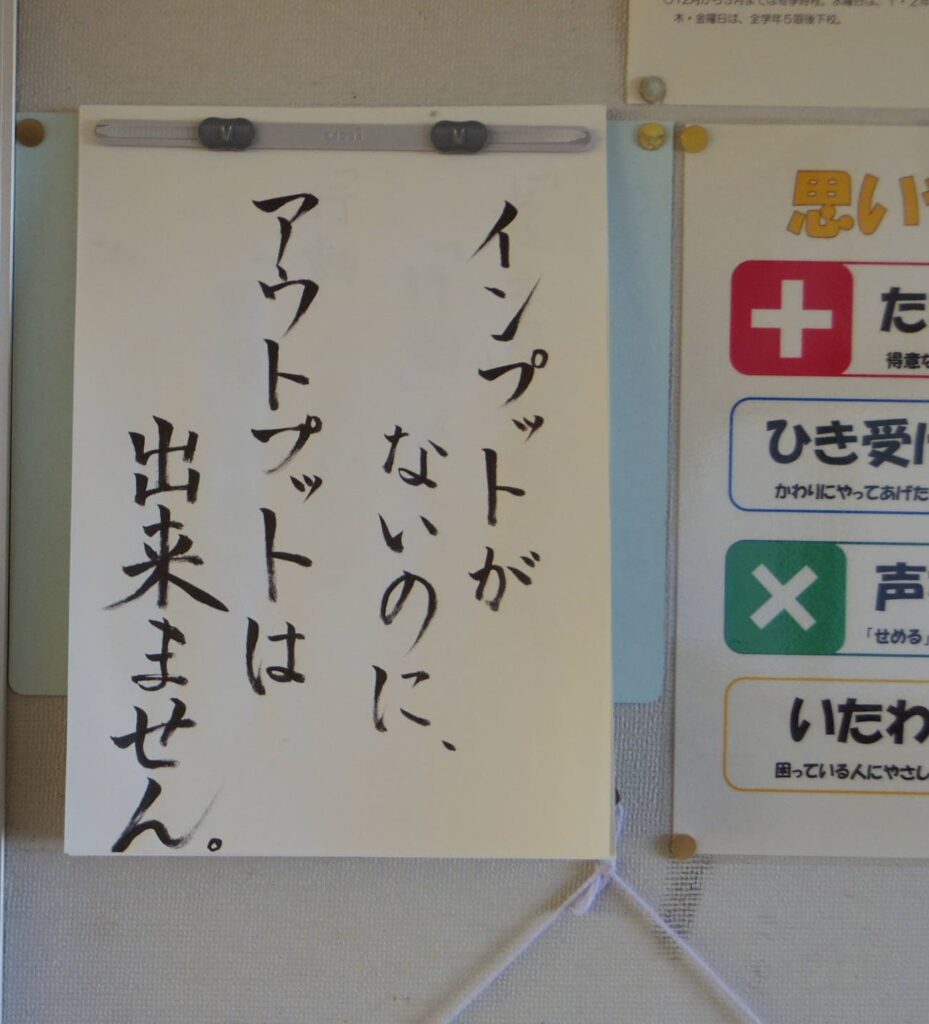

移動教室で空っぽになった6年生教室におじゃましました。この教室には定期的に心に響く「格言」が掲示されるので、最新のものを見に行きました。「インプットがないのにアウトプットはできません」う〜ん深いぃ

移動教室で空っぽになった6年生教室におじゃましました。この教室には定期的に心に響く「格言」が掲示されるので、最新のものを見に行きました。「インプットがないのにアウトプットはできません」う〜ん深いぃ

廊下には折り紙を得意とする人の作品集が飾られていました。

廊下には折り紙を得意とする人の作品集が飾られていました。

一人一人の得意や頑張りを取り上げ、みんなに広げてくれる先生の配慮のきめ細かさ。3年生のクリスマスブーツにしても、この6年生の折り紙作品にしても、その学級学級で繰り広げられている営みや文化を感じ取りながら、日々、校内を回っています。

一人一人の得意や頑張りを取り上げ、みんなに広げてくれる先生の配慮のきめ細かさ。3年生のクリスマスブーツにしても、この6年生の折り紙作品にしても、その学級学級で繰り広げられている営みや文化を感じ取りながら、日々、校内を回っています。