2026.01.30

2026.01.30

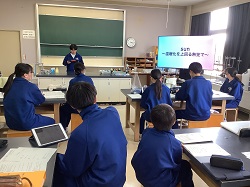

金融講演会 10月1日(水)

・日本生命保険相互会社新潟支社から講師をお招きし、「人生とお金」をテーマに講演会を開催しました。人生の節目でお金が果たす役割について学び、生徒たちは10年後の自分を想像しながら、将来の夢や目標について意見を交わしました。

※生徒代表お礼の言葉:ライフデザインについて考える中で、人生には多くのお金が必要になることを知りました。予想もしない出来事に備えて、あらかじめお金を準備しておくことも重要です。選択肢を増やすためにも、計画的にお金を使う力を身につけたいと思いました。本当にありがとうございました。

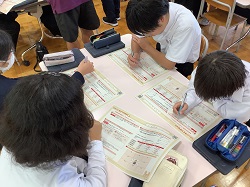

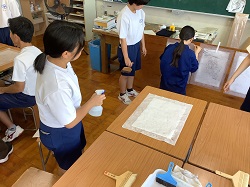

書写の時間 9月30日(火)

・外部から講師の先生をお招きし、書写の特別授業を行いました。 生徒たちは筆を手に、自作の俳句などを短冊に書き上げるという課題に挑戦!一文字一文字に思いを込めながら丁寧に筆を運び、作品を仕上げていました。

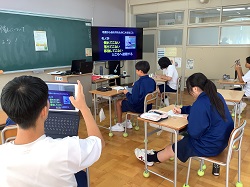

新潟市子ども条例 9月29日(月)

・新潟市子ども政策課は、西地区の中学校の生徒会メンバーを対象に、「新潟市子ども条例」についてのオンライン意見交換会を実施しました。この取り組みは、子ども条例の啓発を目的としたもので、子どもを取り巻くさまざまな課題について話し合われました。中学生の声を新潟市に直接伝える貴重な機会になりました。

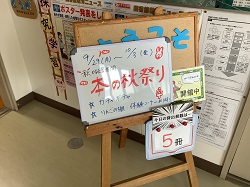

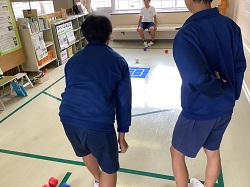

本の秋祭り2025 9月29日(月)

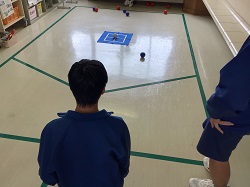

・秋の図書イベント開催!今回の目玉はスモールボッチャ大会です。

・ ボッチャとは、白いジャックボールに赤・青それぞれ6球ずつのボールをどれだけ近づけられるかを競うスポーツで、現在はパラリンピックの正式種目にもなっています。ルールはシンプルながら、戦略と集中力が試される競技です。

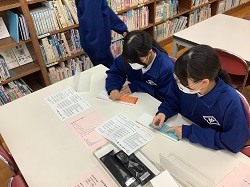

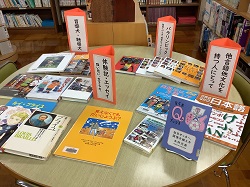

さらに、イベント会場には「リンゴの棚」や「点字体験コーナー」も登場! 「リンゴの棚」は、読書のバリアフリーをテーマにした企画で、文字が大きく見やすい本、点字の本、点字や手話について解説している本などを集めた特設コーナーです。誰もが読書を楽しめる環境づくりを目指し、さまざまな視点から“読む”ことの可能性を広げる棚となっています。点字体験では、実際に指で触れて読む感覚を体験し、視覚以外の読書方法に触れる貴重な機会となりました。

このイベントは、ただ本を読むだけでなく、「本を通して広がる世界」を体感してもらうことを目的に企画しました。スポーツや体験を通じて、図書室がもっと身近に、もっと楽しく感じられるように!。

臨時生徒総会 9月26日(金)

・今回の議題は、生徒会規約の改正です。将来的な生徒数の減少を見据え、委員会をどう再編していくかについて、生徒会本部が中心となって検討を進めてきました。そして、今回の臨時生徒総会で無事に承認されました。この規約改正によって、より効率的で、生徒一人ひとりの声が反映されやすい生徒会活動を目指します。※議長により総会参加人数の確認!

※生徒会長より生徒会規約の改正について説明がありました。

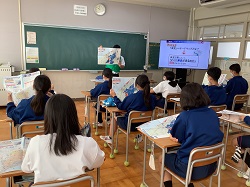

地域合同防災学習 9月19日(金)

・本日は防災士の方をお招きし、より実践的な立場でアドバイスをいただきながら、生徒たちは災害時の避難所における行動や自己の役割は何かを学習しました。※避難訓練:揺れへの初期対応では、これまでの練習の成果がしっかりと発揮され、生徒たちは落ち着いて行動することができました。自転車小屋前に一時避難!

※河川の堤防決壊が予想されると想定し、校舎屋上に二次避難開始!

※避難訓練終了後:激励生活委員の生徒たちが内履きの汚れをおとすための準備をしていました。後片付けも万全です。ありがとうございます!

<学年別学習>

・1年生は、災害時に備えて何が必要かを考え、自分たちにできる備えについて話し合いました。いざという時に落ち着いて行動できるよう、真剣な表情で取り組んでいました。

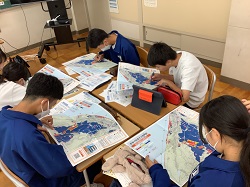

・2年生は、地震による津波が中野小屋地区に与える影響について学び、どのような行動を取るべきかをグループで話し合いました。地域の地形や避難経路を確認しながら、現実的な対応策を考える姿が印象的でした。

・3年生は、災害後の避難生活を想定し、避難所の運営について中学生としてどのように貢献できるかを話し合いました。実際に体験活動も行い、協力することの大切さを実感していました。

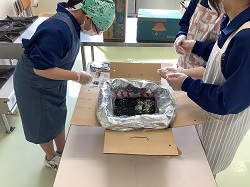

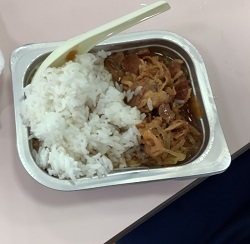

※昼食は防災食です。3年生が準備を進めました。

※発熱剤を使い、ご飯とレトルトを温めます。

※箱の中はフリーズドライのわかめご飯です。水を加えて待つだけで55人前の完成です!

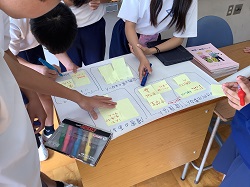

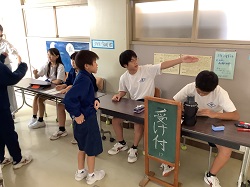

※昼食受付場所では、3年生がさまざまな状況を想定し、対応訓練を行いました。アレルギーをもつ方への配慮や、体調不良の方への別室案内、苦情や要望を伝える方への丁寧な対応、そして小さな子供連れの方へのサポートなど、実際の避難所運営を意識した内容でした。一人ひとりが役割を意識し、相手の立場に立って考えながら行動する姿はとても頼もしく感じられました。

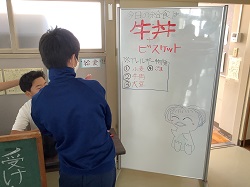

※防災食メニューは牛丼です。

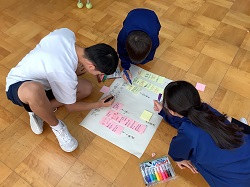

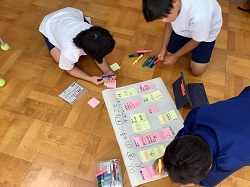

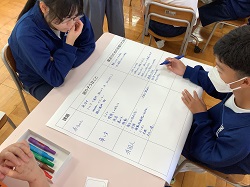

※午後は、防災士の方々をお招きし、全学年を対象とした防災ワークショップを実施しました。今回のテーマは「避難所で多くの人が安心して過ごすために大切なこと」。生徒たちは、実際の避難所で起こる可能性のある課題について話し合い、どのように対応すべきかをグループで考えました。物資の不足、プライバシーの確保、体調不良者への対応など、さまざまな視点から意見を出し合う姿が印象的でした。防災士の方々からは、現場での経験を交えた具体的なお話をいただき、生徒たちにとって非常に学びの深い時間となりました。

※生徒代表お礼の言葉:今日は、一日を通して「考えること」に向き合った時間だったと思います。それぞれが自分の考えをもち、仲間の意見にも耳を傾けながら、さまざまな視点に触れることができました。いろいろな考え方があることを知り、それを受け止めることの大切さを実感できました。この気持ちを、これからも持ち続けていきたいと思います。本日は、貴重な学びの機会をありがとうございました。

評議委員会 9月18日(木)

・各専門委員長より活動報告と今後の方針について発表がありました。それぞれの委員会の取り組みが順調に進んでいるようです。また、激励生活委員会からは新たな企画案の報告がありました。この企画に対しては、他の委員長からも多くのアイディアや意見が寄せられ、活発な議論が行われました。

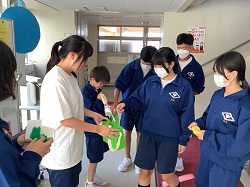

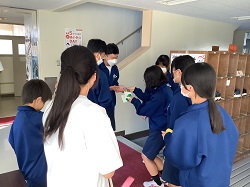

緑の羽根共同募金 9月18日(木)

・今朝、生徒玄関前では学年委員の生徒たちが「緑の羽根共同募金」の募金活動を行っていました。 登校してくる生徒たちに声をかけながら、募金箱を手に協力を呼びかけていました。

テストの振り返りと防災学習の準備 9月18日(木)

※1,2年生は定期テストに向けた取り組みを振り返り、自分の学習方法について考え、課題を見つけていました。

※3年生は翌日に実施する防災学習で、避難場所の運営を体験します。この日は、役割分担や運営に必要な事項について話し合い、事前に整理・準備を行いました。実際の避難所運営を想定した役割を自分たちで考えて取り組もうとする姿が印象的でした。

生徒朝会 9月18日(木)

※最初に生徒会歌を歌います。

※音楽会実行委員の紹介とスローガン「響けメロディー届けみんなの心へ」の発表がありました。また、それぞれの委員が、音楽会を成功させたいという思いを胸に、意気込みを語ってくれました。

※いじめ防止の掲示物について生徒会総務部から発表がありました。

※それぞれの思いや願いが込められた言葉が一枚の紙に集まった掲示物ができました。「みんなで過ごしやすい生活をつくっていこう」 そんな思いを共有し、記念撮影をしました。

専門委員会 9月17日(水)

・放課後、それぞれの委員会が一ヶ月の活動を活動を振り返ったうえで、今後の活動についての話し合いが行われました。委員それぞれが役割を再確認し、学校生活をより良くするためのアイデアを出し合う姿が印象的でした。

国際理解ワークショップ 9月17日(水)

・新潟国際情報大学からファシリテーターをお招きし「身近にある紛争」をテーマにワークショップを実施しました。参加者はグループに分かれ、事例をもとに紛争をどのように捉え、どのように解決へ導くかを話し合いました。今回のワークショップを通じて、紛争は避けるものではなく、向き合い方次第で関係性をより良くするチャンスになることを実感することができました。

※生徒代表お礼の言葉:自分の生活を振り返ってみると「これも紛争だったんだな」と気づくことができました。これからは、対立が起きても紛争にならないよう、自分の対応を見つめなおしていきたいと思います。

学年ごとの学びと成長の記録 9月12日(金)

・1年生は保健体育の授業で「睡眠」について調べ学習を行いました。睡眠の質が「明るさ」や「音」と深く関係していることを知り、より良い睡眠環境づくりの大切さを学びました。また、睡眠が心身の健康や集中力に与える影響についても調べ、発表を通してクラス全体で知識を共有し、日々の生活に役立つ学びにとなりました。

・2、3年生は「前期の振り返り」をテーマに、学校生活を見つめ直しました。係活動や当番活動など、日常の中で自分が果たしてきた役割を振り返りながら、できるようになったことや努力したことを言葉にしていきました。仲間との関わり方や責任感のもち方など、様々な面での成長を実感する時間となりました。

CS会議 9月10日(水)

・本日のテーマは「これからの放課後活動について」。中野小屋中学校の代表生徒も参加し、地域の大人たちと共に活発な意見交換が行われました。生徒からはユニークなアイディアが多数挙げられました。それに対して、大人の立場からは「安全面の配慮」や「運営体制の確保」など、現実的な視点からの意見が加わり、より実行可能な活動案へと内容を深めることができました。

※グループごとに話し合った活動案を他のグループにも紹介しました。紹介された案に対して、他のグループからは「実施に向けた課題」や「より良くするための工夫」など、さまざまな意見を頂き、企画を立ち上げることの意義や課題が、より明確になりました。

CS事前打ち合わせ 9月5日(金)

・「CS(コミュニティ・スクール)」とは、学校運営協議会制度のことで、学校・保護者・地域の皆さんが一体となって学校づくりに取り組む仕組みです。今回、CS会議への参加希望者を募ったところ、なんと各学年から立候補がありました!生徒たちの積極的な姿勢に、嬉しい驚きです。教頭先生から会議の目的や進め方について説明があり、生徒たちは真剣な表情で耳を傾けて聞いていました。地域とつながる貴重な機会の場で、生徒たちがどんな意見を交わすのか、今から楽しみです。

プール授業 9月5日(金)

・「暑さ寒さも彼岸まで」とは言いますが、今年の暑さはいつまでだろうと。 そんな中、水泳の授業もいよいよ最終日を迎えました。連日の暑さにも負けず、生徒たちは元気いっぱいにプールでの授業に取り組んできました。 笑顔と歓声があふれる、充実した時間となりました。※出発前の様子:雨模様の空、出発式を玄関ポーチで行いました。

※生徒は見送られて出発です。

※今年度のプール授業最終日!授業を終えて元気よく帰校の挨拶をしました!

質問教室 9月4日(木)

・放課後の時間を活用して「質問教室」を実施しました。教室内では仲間同士で教え合ったり、先生に質問したり、自分で資料を調べながらじっくり考えたりと、それぞれのスタイルで学習に取り組んでいました。テストに向けて、着実に力をつけていく生徒たちの姿に、頼もしさを感じるひとときでした。

音楽会実行委員会 9月3日(水)

・各クラスから選ばれた代表が集まり、音楽会実行委員会を開催しました。 委員会では、当日までの練習スケジュールや運営方法について話し合い、全校生徒がスムーズに練習に取り組めるよう、計画を立てています。音楽会は、みんなの力を合わせて創り上げる大切なイベントです。実行委員は意見を交わしながら、より良い音楽会になるよう準備を進めていきます!

プール授業 9月2日(火)

夏休み明けプール授業後半戦のスタートです。※出発前の様子

※バスに乗り込み出発!

※プール授業後、学校に到着した生徒達の様子:心地いい疲れと共に学校での授業に挑みます!

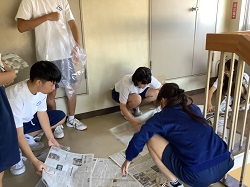

水張り 9月1日(月)

・美術の授業では「鳥獣戯画(ちょうじゅうぎが)」の制作に取り組んでいます。鳥獣戯画とは、平安時代後期から鎌倉時代前期にかけて描かれた、日本最古の漫画といわれる絵巻物です。擬人化されたカエルやウサギ、サルなどがユーモラスに描かれており、文章がなくてもストーリーが楽しめるのが特徴です。作品は、和紙に墨で描いています。和紙は水を含むとシワになったり波打ったりしやすいのですが「水張り」という方法で、紙をピンと平らにした状態で作品を仕上げます。内容だけでなく、仕上がりにもこだわった力作の完成です! ※作品の裏側に和紙を重ね、霧吹きで全体に水を吹きかけます。

※ハケで水のりを薄くのばしかけます。

※丁寧に作品を引き上げて・・

※板に張り付けて乾燥させたら完成です!

この作品は「作品展示(12月)」の時に展示予定です!