2026.02.27

2026.02.27

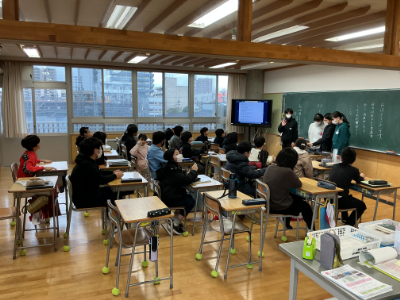

先日は、市の総合教育センター主催の6年1組の体育の研究授業がありましたが、今日は2年2組の算数の研究授業が行われました。教育センターの指導主事、他校の教諭、そして笹口小学校の職員合わせて10数名が授業参観を行ったので、担任の先生も子どもたちも少し緊張したかもしれませんね。私たち教員はこのようにテーマを設定した授業を他者に公開して協議することで授業力を高めています。

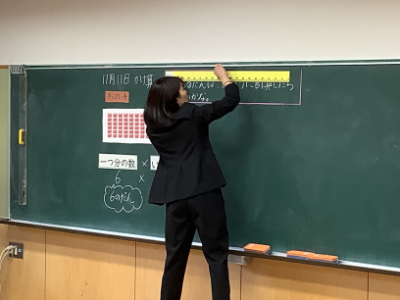

まずは、子どもたちと共に、この時間の学習課題を設定します。学習課題が決まれば黒板に書き、赤い四角で囲みます。これは新潟市で進めている授業スタイルの一つです。

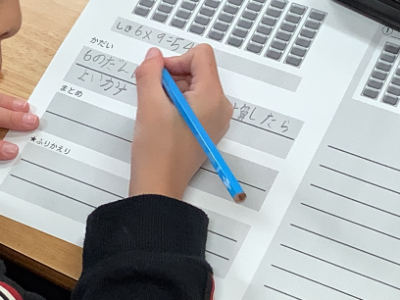

子どもたちも、学習課題をプリントに書き、この時間に何について学習するのかを自覚します。

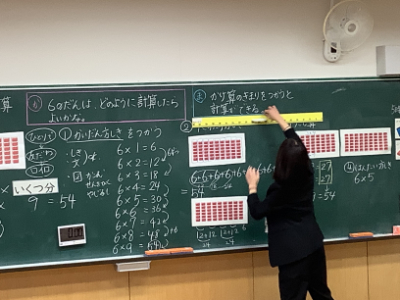

今、2年生では九九の学習をしていますが、今日の学習課題は、「6のだんは、どのように計算したらよいか」で「6✖9」の答えを求めるのがめあてです。これまでのかけ算はどのような方法で答えを導き出したのかをみんなで振り返ってみます。

これまでの学習では、「かいだん方式」「たすたす方式」「たし算方式」などで答えを導き出しましたが、6✖9の答えも同じようにして導き出せるか挑戦します。子どもたちが使いたい方式を選んでチャレンジです。

たくさんの先生が見ている中でも集中して取り組んでいます。

プリントにかぶりつくようにして一生懸命考えを書いています。

個人で考えた後は、自分の考えを友だちとシェアします。自分の考えを真剣に友だちに伝えています。このように友だちに説明する(アウトプットする)ことで、自分自身の理解も深まっていきます。友だちの考えを聞いて、自分の考えに付けたしや修正を加える子もいます。どんどん考えがブラッシュアップしていきます。

シェアリングタイムが終わると、自分の考えを書いたプリントをタブレットで撮影して先生に送ります。

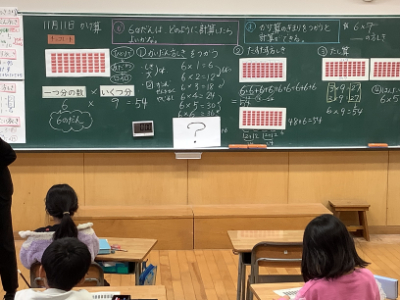

今度は全体でのシェアリングタイムです。

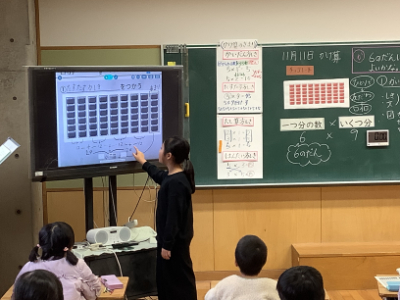

テレビ画面に映し出された自分の考えを指し示しながら、子どもたちがみんなに説明をしていきます。どの考えも「なるほど」と思わせられます。子どもたちも友だちの考えを聞きながら「なるほど」「そういう考え方もあるのか」と理解を深めることにつながります。

「6のだん」もこれまでの学習と同じように「かけ算のきまり」を使えば答えを導き出せることが分かりました。まとめは、青い四角で囲みます。

最後は「振り返り」です。「振り返り」は今日の学びを生かして自分なりの方法で「6✖7」の答えを考えました。授業が終わると、自然と拍手もこぼれました。先生たちの学びに協力してくれた2年2組さんに感謝です。

子どもたちが下校した後は、参会者が集まって今日の授業についての協議会を行いました。「学びの秋」明日は、1年2組の体育の研究授業が行われます。

そして今日ついに、けやき通りの正面に当たる学校のグラウンド脇に恒例の星のイルミネーションが業者さんによって設置されました。金曜日の光のページェント点灯式が待ち遠しいですね。