2026.01.13

2026.01.13

お子さんの学習を見て、「なつかしいなぁ」と思ったことはないでしょうか。学びに対する考え方や学習ツールなどは今の大人の方が子どもの頃とは少しずつ変化してきていますが、学習内容はさほど変わってはいません。そして、昔の子どもも今の子どもも、楽しいと感じることは、大きく変わってはいないような気がします。

1年生は、「あきとともだち【あきまつり】」という学習で、どんな秋の遊びができるかを考えていました。子どもたちは「まつり」と名のつくことが大好きです。今日のような計画の段階から、頭の中でおまつりをイメージしているのでしょうか。とても楽しそうです。

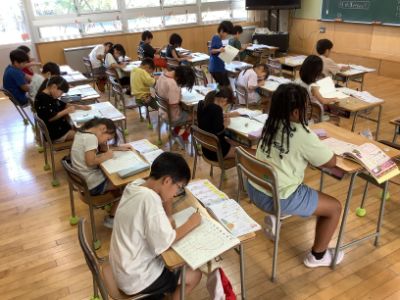

2年生の漢字学習です。「漢字練習を頑張ったな」とか「漢字はあまり好きではなかったな」とか子ども時代を思い出すと様々な記憶がよみがえってくるのではないでしょうか。昭和時代には、広告用紙の裏側の白い面に漢字練習をしていたなんて思い出がある方もいます。2年生の漢字練習への集中力、すばらしいです。

3年生が糸電話を使って学習しています。中には最初糸電話を知らなかったという子もいます。「声が聞こえないよ!」と言われて先生が見てみると糸がたるんでいます。「糸をピンとはってごらん。」と言われてやってみて声が聞こえた時の驚きはとても大きいです。

1対1から複数での糸電話に発展していきます。糸をさわって「ビリビリくるよ。」と音の振動に気付く子もいます。

4年生は保健の学習で、自分の体の成長について学習していました。「〇〇cmも背が伸びてた!」「学年で背の伸び方が違う」など、様々な気付きがあります。人によって伸び方や伸びる時期も違っていること(個人差)などについても理解していきます。

5年生は、速さの学習です。時速・分速・秒速の単位換算です。速さを時速・分速・秒速で表した3つのものの速さを比較していました。この学習は、子どもたちにとってはなかなかの難問です。ゆっくりと整理しながら理解を深めていました。

6年生は、国語で「プレゼンをしよう!」という学習です。昔はプレゼンと言えば、大きな紙に色ペンで文字や図を書いてみんなに説明をしていました。今は、タブレット端末を使い、大画面での説明です。容易に様々な映像効果による演出もできるので、プレゼンの幅も広がります。お互いのプレゼンを見たり教え合ったりしながら活動していました。

昔はこうだったと今の子どもたちをネガティブに語ると、子どもたちからうっとおしく思われてしまいますが、「昔はこんなだったんだよ。」と今との違いを紹介すると、子どもたちは興味深くお話を聞いてくれます。