2026.01.09

2026.01.09

令和の日本型教育、つまり、現在求められている学力は、これまで(昭和〜平成)と違うことに重点が置かれています。今までは、「何を学ぶか」に重点が置かれていました。「テストができた」などで測れる力です。が、今は、違います。

新しいことを「自分で学び続ける力」をつけることが求められています「学び方を学ぶ」ということです。

例えば

6年生は、今日の算数の時間は、明日のテストの前の時間でした。先生は、この時間に何をしたいか、選択肢を出し、自分で決めさせていました。

算数の学習内容だけでなく、自分で、何を学ぶかを選択する力を育てる学びです。

学び方には、いろいろな種類があります。

そのうちの一つ、「やってみる」

外国語活動で学んだ単語から連想する動きをしてみる学習です。

ちなみにこれは、縄跳び。

最後は、一輪車。みんな「えーーーー!」「むずかしー!」と思い思いの動きをしていました。

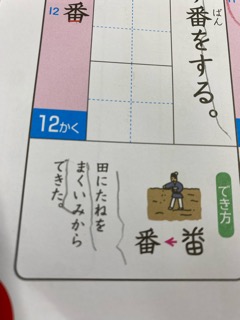

漢字の練習をしていた2年生。

漢字をただ覚えるだけでなく、成り立ちもしっかり読んで考えていました。「どうしてそうなるのか。」「なぜなのか」を考えることは、大事な学び方の一つです。

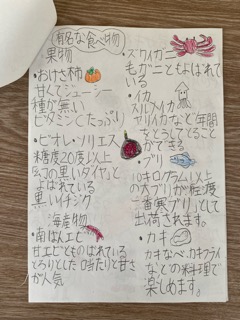

まとめています

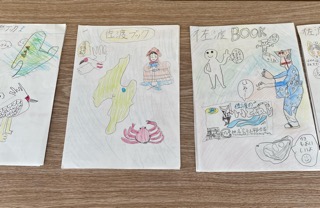

4年生は、調べたことを知らせるという目的意識をもって紹介ブックを作っていました。

絵や文、吹き出し、イラストなど、自分の選んだ表現方法を使って紹介しています。

「アウトプット(表現)」することで学んだことへの理解が深まります。

きれい。

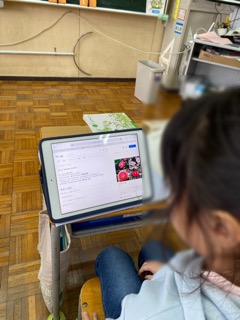

2年生は、国語の問題を解きながら、わからない言葉を調べる調べ方も学習しています。

これから最も求められる力の一つですね。

何をどのように調べることができるのか、学習しながら身につけていきます。

3年生は、紙版画をつくりました。昔から取り組まれている課題ですが、ここには、たくさんの学びが詰まっています。紙の材料を「見立て」、自分の中の「イメージをふくらませ」表現します。黒と白だからこその面白さと、黒と白でも表現できる力がつくのも3年生ならではの学びです。

最後に・・・

声を掛け合って、

音を出すのをやめています。

学び方を学ぶ基礎となる力の一つが「話を聞くこと」です。

音楽の時間の1年生。思い思いに鍵盤ハーモニカの音を出していましたが、先生の声かけに、みんな音を出すのをやめました。

「先生のお話、聞きたいな。」という気持ちを育ててきた積み重ねが感じられる姿でした。

これからの時代を生きていく子どもたちに、確かな力をつけるために、職員も学んでいきます。